人视觉系统

正文

探讨视觉这一人类最为关键的感知机制,我们不可避免地要回溯至古希腊时期,彼时,视觉已成为哲学、医学及物理学等诸多学科竞相探索的核心议题。柏拉图、欧几里得、盖伦、牛顿、笛卡尔等一众宗师级学者,均在这一领域留下了他们深邃的思考与论述。

步入二十世纪,随着两次世界大战的爆发,军事需求的激增极大地推动了视觉研究的进步。战后,相关研究成果逐渐解密,加之检测技术、计算机技术、认知科学等领域的蓬勃发展,视觉研究更是取得了令人瞩目的成就。

诺贝尔奖的颁发情况,便是对这一趋势的生动诠释。自1901年首届诺贝尔医学与生物学奖颁发给贝林以来,在1903年至1962年的55次授奖中,仅有1903年的芬森光辐射治疗和1911年古尔斯特兰德的屈光度研究,与视觉关联。而自1963年视神经兴奋-抑制机制研究获奖后的55次授奖中,竟有九次与视觉及神经系统紧密相关。这一变化,无疑彰显了视觉科学在当代的蓬勃生机。

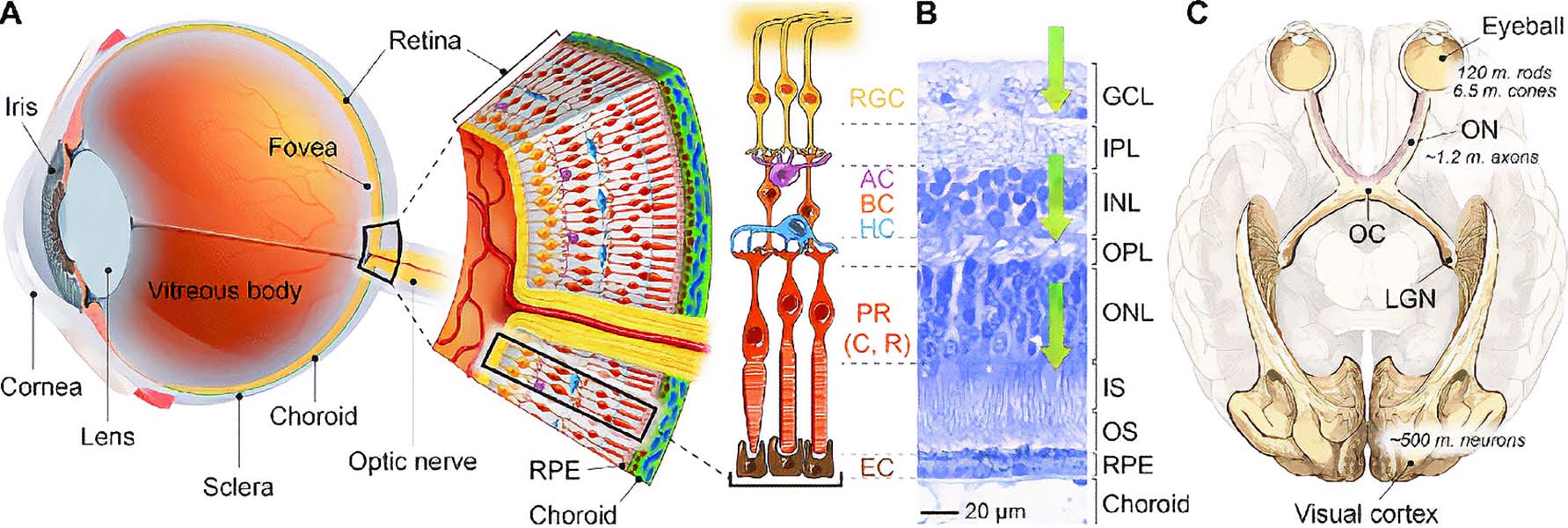

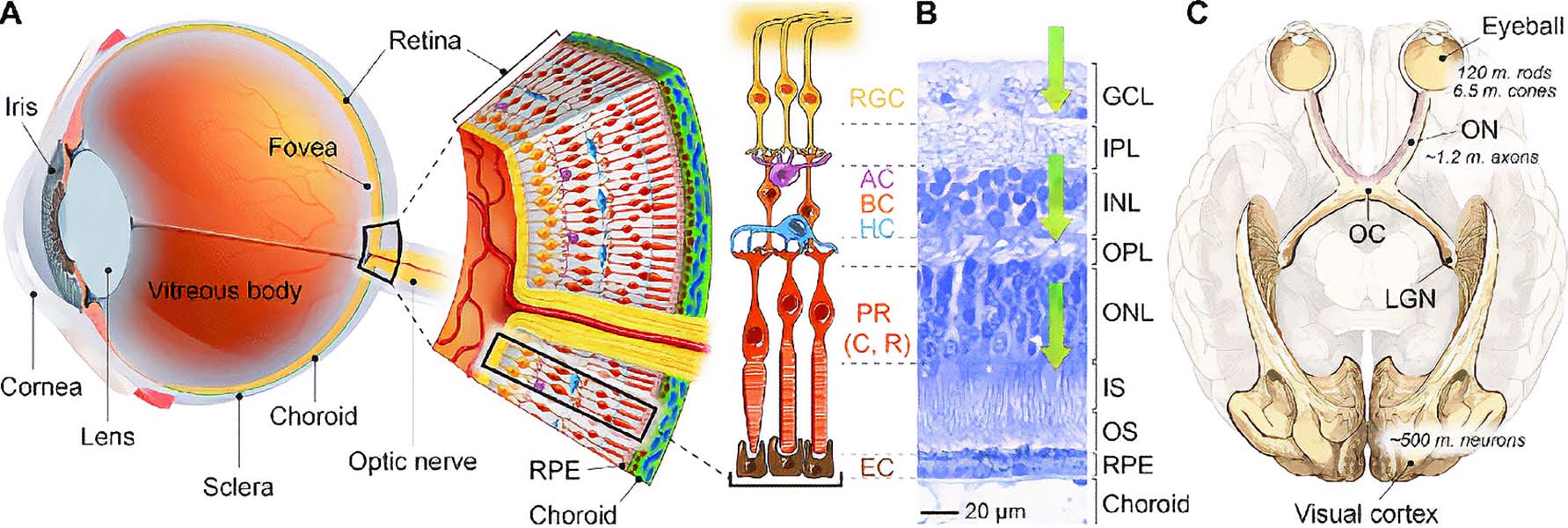

视觉的形成过程极其精妙:光线首先经由角膜与晶状体的折射,进入眼球内部。晶状体的形状由睫状肌调控,以实现焦距的精准调整。随后,光线抵达视网膜,在此转化为电信号,沿视神经传递至大脑。

视网膜,这一紧贴于眼球后壁的关键结构,其内部电信号的传导过程,在时间维度上可大致划分为三个阶段:

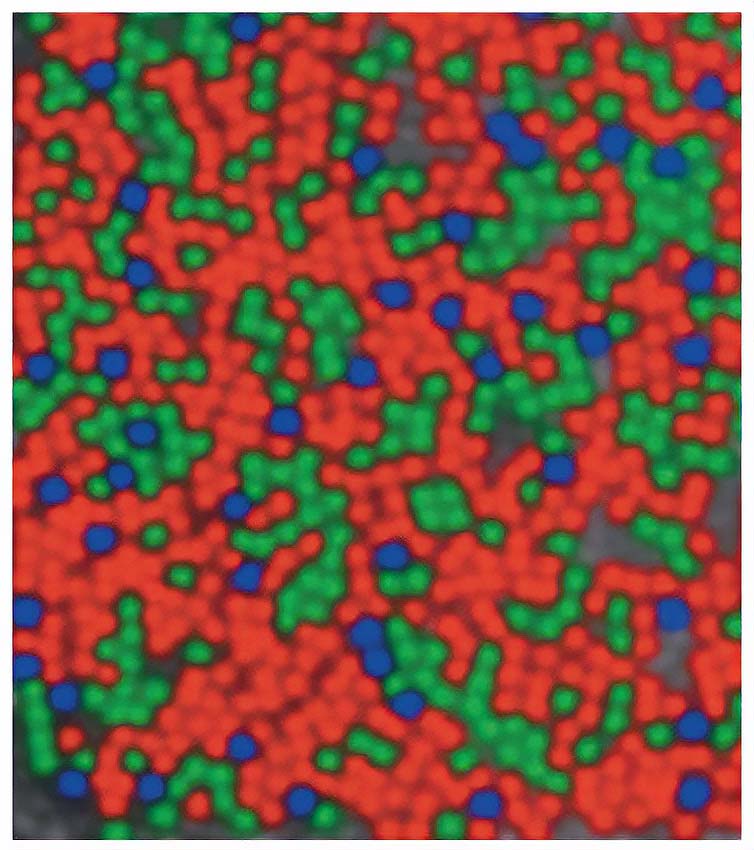

第一阶段,位于最上方的光感细胞,分为杆细胞与锥细胞两种。杆细胞数量庞大,约为锥细胞的五十倍,感光能力极强,仅需一个光子便能激活。然而,通往视神经节的传输路径相对较少,主要在低亮度环境下发挥作用。相比之下,锥细胞则负责对视野内容精细描绘,形成我们对外界环境的视觉感知。但锥细胞需在一定光强度下才能正常工作,这也是为何人们在暗处只能看到模糊黑白图像的原因。

锥细胞内的视紫红质,由视蛋白与视黄醛构成。视蛋白决定了何种波长的光能被感知,而视黄醛则负责后续信号的传输控制。值得注意的是,锥细胞输出信号的过程涉及膜电位与氨基酸的释放,这一化学转化过程对神经细胞而言颇为缓慢,且能耗巨大。

第二阶段,双极细胞位于中间层,负责信号的传输与初步处理。它们既接收来自光感细胞的信号,又接受水平细胞的横向调节。信号传输依靠电位变化实现,尽管距离较短,但速度相对较慢。杆细胞与双极细胞之间为间接连接,且连接数量较少;而锥细胞则与双极细胞直接相连。这解释了为何杆细胞虽数量众多,但对视觉形成影响较小。双极细胞分为两类,一类传输“给光”信号,另一类传输“撤光”信号,这一机制是复杂视觉的形成的基础。

第三阶段,神经节细胞位于下方,它们接收来自双极细胞的信号,并接受无轴突细胞的横向协调。最终,这些信号被传递至视神经。视网膜内神经节细胞的数量仅为感光细胞数量的百分之一,这表明视觉信息的裁剪在视网膜层面便已悄然展开。

考虑到视觉信息的数据量之巨大,人眼的一般分辨率约为4000×6000像素,其中清晰像场分辨率更是高达2200×1200像素。加之人眼具备高达27ev的动态范围(而主流数码相机的动态范围不超过16ev),每分钟经过人眼的数据量竟高达140.34GB。若将人眼比作高清摄像头,其总线带宽可达2.339GB/秒。然而,这仅是经过加工处理、取舍后的数据量,感光细胞的原始信息远不止于此。若无选择地传输至大脑,神经带宽与大脑处理能力都将不堪重负。

得益于水平细胞与无突触细胞的协调,神经节细胞拥有精巧的信号传输机制以适应各种环境。总体而言,它们对运动和边缘的识别尤为高效,这是自然选择的结果。毕竟,无法辨识危险或猎物轮廓的物种早已在历史的长河中被淘汰。

神经节的视觉空间以中心-环绕方式组织,构成形式类似同心圆。仅当两部分信号取反时,才能获得最高效的输出;否则,将形成延迟,并需依赖水平细胞等调节机制。存在SML三种锥细胞,分别对应蓝绿红三种波长光的输入。结合双极细胞的给光(ON)和撤光(OFF)两种传输路径,神经节主要形成了六种组合方式:L-ON、L-OFF、M-ON、M-OFF、S-ON与(M+L)-OFF、S-OFF与(M+L)-ON。前四种组合形成红绿拮抗,后两种则形成蓝黄拮抗。这样的组合方式使得人类对色纯度高(偏向红绿蓝三基色)的识别尤为敏锐,偏爱高饱和度的图像;换言之,高饱和度的图像将获得最佳的传输效果。

光线在到达眼球后方的光感细胞之前,会先经过与感光无关的细胞。因此,在视神经所在位置并未分布感光细胞,从而形成了没有视觉信息的盲点。然而,得益于人类拥有两个眼球以及大脑强大的信息处理能力,这些盲点在后期的视觉信息加工过程中被有效去除。从结构上看,人眼视网膜与数码相机使用的前照式CMOS颇为相似,光线同样先经过与感光无关的电路器件才进入负责感光的CMOS。客观而言,这一结构并非最优选择,不如章鱼的“背照式”眼球结构高效。但受限于进化路径的制约,人类只能接受这一现实。硬件的缺陷只能依靠大脑的“脑补”,而这一过程又颇为耗费资源——尽管人脑的重量仅占人体重量的2%左右,但其消耗的能量却占全身消耗的20%之多。综上所述,视觉的获得无疑是一项颇为昂贵的官能。

相关文章

别走开,更多选择

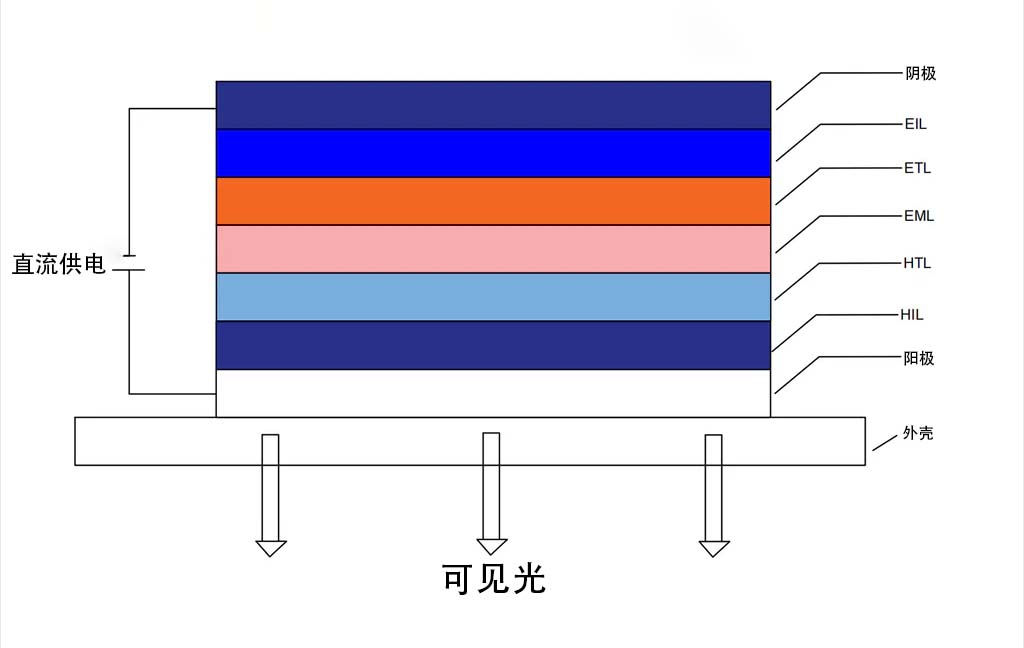

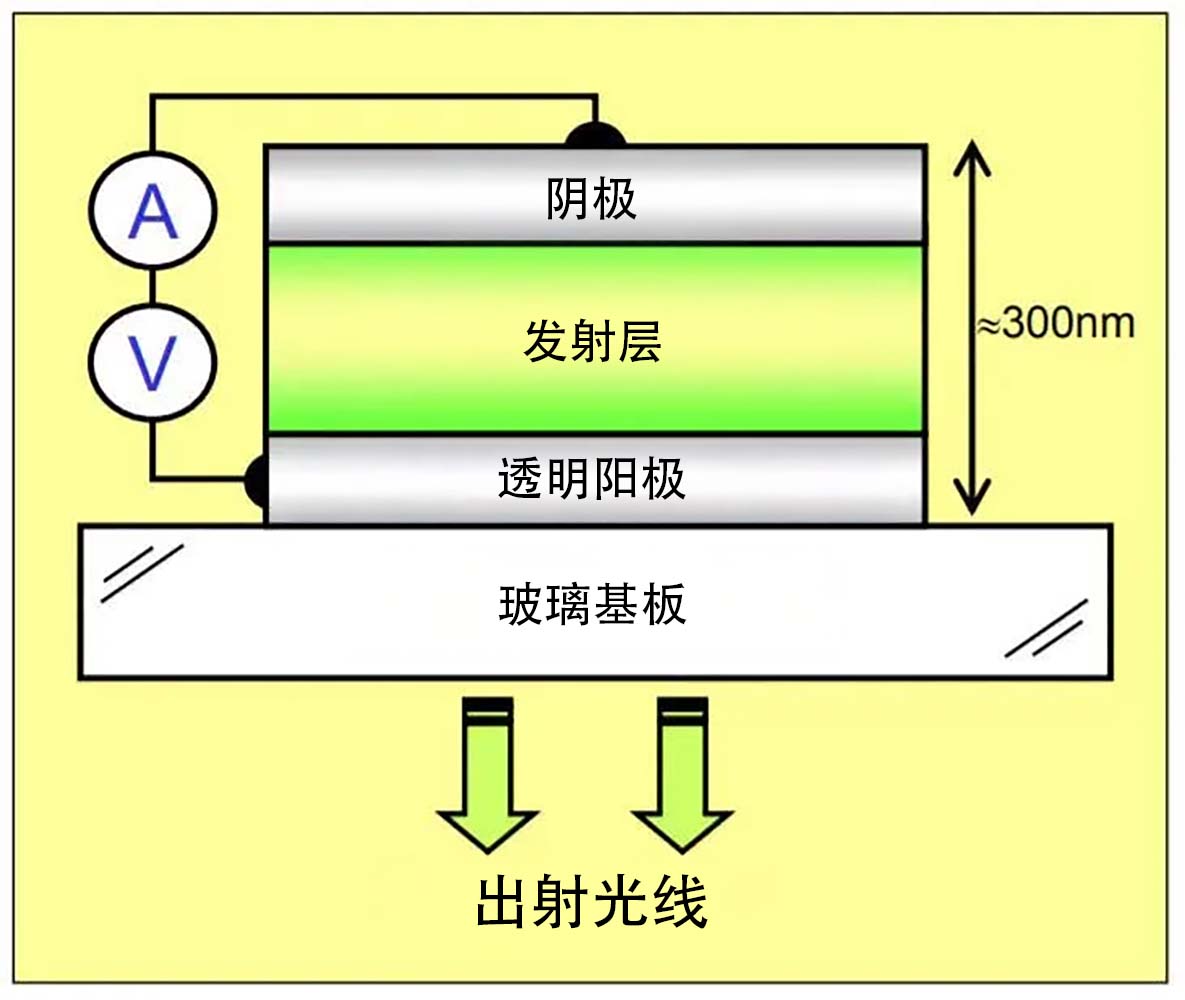

OLED光源,融合全新设计理念与精湛工艺,为使用者带来前所未有的优质照明体验。

苏州应信家居科技有限公司,2017年成立,汇科学家、建筑师、设计师、程序员、艺术家、工程师等geek精英。

驾驭OLED照明技术,引领新一代设计潮流。

顶尖技术团队,既能前瞻技术,又能紧贴终端需求,匠心打造客户所需。

紧密联动业界巨擘,深度定制,需求驱动创新。

长期积累,拥有六十余项专利;厚积薄发,只为呈现真正佳作。

-150x150.jpg)

-150x150.jpg)

.jpg)

.jpg)